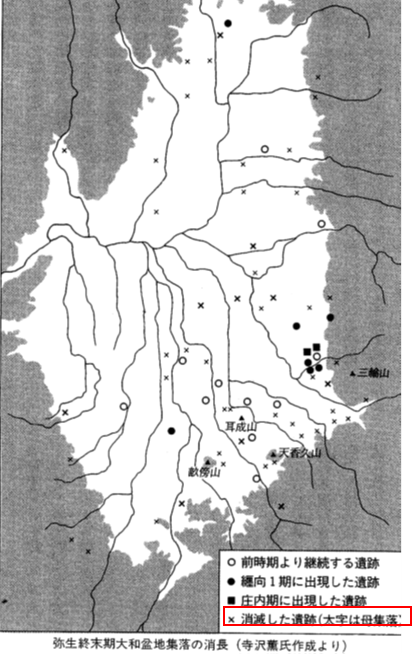

1)大和における弥生末期の大変動(谷川健一「白鳥伝説」より)

『弥生終末期に大和盆地の多くの村々が急速に消滅した。そしてそれまで空白の地域だった東南部の纏向一帯がにわかに膨れあがる。その理由をもっともよく説明し得るのは、外的勢力の侵入である。これを邪馬台国の東遷と重ね合わせて考えると、すこぶる納得がいく。』

『邪馬台国の後身であるヤマト朝廷は、屈服した物部氏を厚遇した。三輪山の周辺に根拠地をもつ物部氏の勢力を無視できなかったことによる。それに引き換えて、蝦夷は異族であった。首長は憎悪をこめて殺された。かつては河内、大和に進出した蝦夷の勢力は東国への後退を余儀なくされた。』

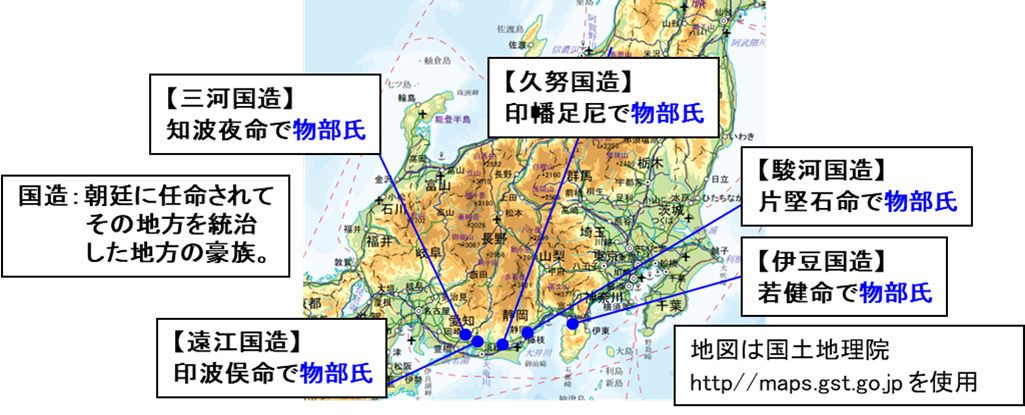

『一方、物部氏の傍流もまた、ヤマト政権の中核に参加することなく蝦夷と行動を共にした。』『物部王国の崩壊を契機として、東海地方への進出をはかったことが推定される。それは東海地方の国造がほとんど物部氏によって占められていることからも推察できる。』『彼らは蝦夷と共存し、たがいに協力しあったとみられるふしがある。』

[まとめ]

邪馬台国の東遷に伴い、大和盆地の物部氏が東海地方へ進出した。

2)東海地方の国造(くにのみやつこ・こくぞう)

東海地方の国造は物部氏が多く、三河国造も物部氏である。三河の人々は邪馬台国の東遷に伴い、大和盆地から東海地方へ進出した物部氏のようである。