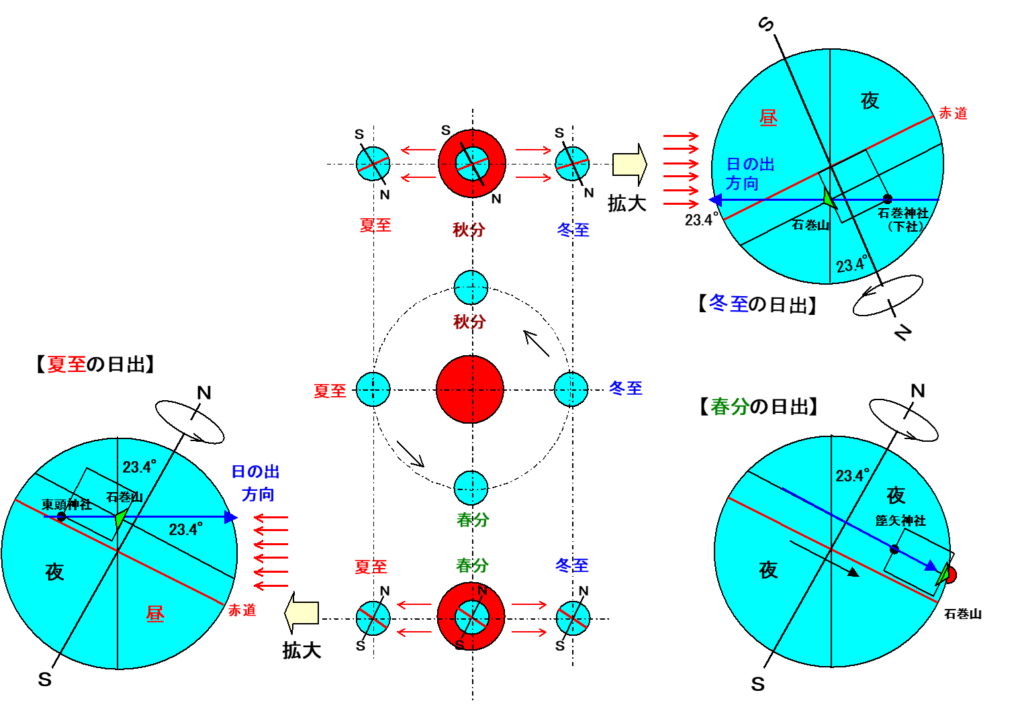

春分・夏至・秋分・冬至など、季節により太陽が昇る方向が何故変化するのか図に従って説明します。

まず中央の、太陽に見立てた赤い丸がある図を説明します。上下方向の中央が

太陽系の回転軸方向で地球の北極方向から見た図です。その上と下は、それぞれ太陽系の回転軸直角方向から見た図。地球は太陽系の回転軸に対し、23.4°傾いた状態で自転しながら太陽の周りを公転しています。太陽を1周すれば1年という訳です。左右の地球を拡大したものは、夏至・春分・冬至での状態です。

地球の回転軸が傾いているので、北半球を少し太陽に向けた状態が夏で、南半球を少し太陽に向けた状態が北半球の冬です。

【夏至の日出】の図を見てください。夏至の時、北半球を太陽に約23.4°傾けた状態です。この時太陽のある方向は、地球の東西線方向ではなく、地球の東西線から北に約23.4°傾いた方向にあります。なので例えば石巻山から東西線に対し西方向に約23°の方向にある東頭神社から、石巻山に昇る朝日がみられる訳です。

同様に冬至の日の出は考えることが出来ます。

次に【春分の日出】の図を見て下さい。地球の軸は傾いていますが、太陽に向かって傾いてはいません。この場合、地軸の傾きが0°の状態と同じになるので、地球上のある点から地軸直角方向、つまり真東から朝日が昇るのです。

秋分の日出も同様です。