民話や伝説は、豊橋市立玉川小学校「玉川のおはなし」、「とよはしの民話」、豊橋市立石巻中学校「弓張風土記」などに数多く掲載されています。その中から、物部氏に関係が深い白鳥伝説(羽衣伝説)と「龍にまつわる伝説」を抜き出しました。

1)白鳥伝説(羽衣伝説)

白鳥伝説は羽衣伝説でもあり、日本各地に存在します。静岡県の美保の松原や、滋賀県木之本町(旧伊香郡)のものがその例です。物語の筋立ては概ね同じで、「天女が白鳥となって天より降り、水浴をしていたところ、天羽衣を奪われて天に帰れなくなる。」というものです。白鳥伝説は欧州とつながっているとの事で、バレエの「白鳥の湖」がその例です。これには元になった童話があるそうで、ドイツの作家ムゼウスによる「奪われたベール」です。「湖に舞い降りた白鳥が人間の乙女へ姿を変える。白鳥に戻るために必要なベールを男に隠されてしまい、白鳥に戻れなくて困る。最後に男からベールを取り戻し、白鳥となって飛び去る」というものです。白鳥伝説は物部氏が持っており、物部氏は自分達を白鳥の子孫だと考えているそうです。物部氏は豊橋にも住んだようで、この地にも羽衣伝説があります。

「鐘が淵伝説」

(豊橋市立玉川小学校による「玉川のおはなし」より)

『むかし、豊川の流れの中に和里淵(わりふち)といわれた底無しの淵がありました・・このあたりは、景色のとてもすばらしいところで、むかしからの言い伝えで羽衣をまとった天女が舞いおりたところともいわれているところです。』と説話の冒頭に記されています。住所は豊川市行明町神明で、豊川放水路分流堰近くに現在は何代目かの松が植えられています。

京の都から来た、りりしく美しい若者に恋した、賀茂の長者の美しい娘が、失恋し若者との思いのこもった鐘を抱いて身を投げたという伝説が「鐘が淵の伝説」です。悲しくも美しい物語が「羽衣伝説」に重ねられています。

訪れた時水量は少なく、とても底無しの淵とは思えませんでしたが、大地を蛇の様にうねって流れる豊川と、石巻山や弓張山系まで見渡すことが出来るすばらしい眺望でした。その松は小ぶりなもので、「羽衣の松」と刻んだ石柱と説明看板がありました。記載された羽衣伝説の冒頭部分を一部下記しますが、正に典型的なもので、物部氏が住んだことを証明するに足るものだと思われました。

記載内容の冒頭部分:『その昔、この辺りの川辺に来た美しい女が羽衣を洗い、近くのマツに掛けておいたところ、地元の男が羽衣を家に持ち帰ってしまいました。女は羽衣を返してもらおうと、男の家を訪ね、妻となりました。・・』

とあります。

2)龍にまつわる伝説

蛇神=龍神=雷神で、雷神で表現されるものは鍛冶技術との事です。物部氏は鍛冶氏族であり、この豊橋にも物部氏が住んだようで、龍にまつわる多くの説話があります。

①「笛ふきジンゴ」

豊橋市立玉川小学校による「玉川のおはなし」より

説話の概要は以下の通り。

『その昔、ここ玉川の地は東と西の村で争いました。さらに大変なことが村をおそいました。梅雨だというのに雨が一滴もふらなかったのです。そんな時、美しい音色で笛をふく少年ジンゴが現れ「昔のようになかよく暮すこと」を条件に、竜神のもとへ雨乞いに向かいました。

やがて大地をうるおす雨が降りそそぎました。ジンゴは神の子だったのです。』というものです竜神が住むのは、馬越の大池だそうです。

馬越を訪れ、スサノオ神社の境内にいた人に大池を確認して、行きました。

神社前の道を進み、左方向に折れ、家が建ち並んだ細い道を上った所に大池がありました。

②「全久院に伝わる竜のうろこ」

「とよはしの民話」より

説話の概要は以下の通り

『二連木の全久院に、長い黒髪を垂らした色白の、それは美しい娘が尋ねてきた。娘の言うには「たった一人で遠い処へ行く事になったが、決心がつかずに悩んでいる」との事。娘はお経と和尚の説法に一ケ月耳をかたむけた。海倉淵(新城一鍬田の豊川の地名)に住む竜で、雲の上から来たが、やっと天へ帰る決心がついたと娘は言うのである。娘は黄金色の鱗の竜と化し、帰っていったが、ピカピカ光る6枚の鱗をお礼として置いていった。』

全久院:豊橋市東郷町神明177

訪れた日、おっさまは外出中で、残念ながら竜のうろこはみられませんでした。ここの北西にある東田小学校は、昔全久院の寺子屋があったそうで、1クラス全員で竜のうろこを見学に来るそうです。

またここの北東に二連木城があります。徳川家康の妹まつ姫が城主戸田氏にお嫁入りしたそうで、全久院にはまつ姫のお墓および、三つ葉葵の紋が入った駕籠があるのは注目に値します。

③「牟呂八幡様の鐘」

「とよはしの民話」より

説話の概要は以下の通り。

『牟呂に住む漁師は、場所を変えながら漁を続け、根木津(今の梅田川の下流)まで来た。すると、岸辺にたくさんのカラスが群れて一か所から動かない。カラスが群がっていたのは小さなつり鐘で、つり鐘の龍の上へ首を出しては「ムロハチマン ムロハチマン」と鳴いています。「こりゃあ、牟呂八幡様に奉納せんといかん。」と、やっとの思いで牟呂八幡様までやって来て、村中総出で運びこみ、境内に安置することが出来ました。一夜が明けて、漁師がもう一度八幡様に来てみると、境内に淵が出来、大きな龍が頭を出していました。龍は、おそいかかるふうでもなく、村に再び以前と同じような平穏な毎日が戻って来た頃、都から一人の鐘売りの男が牟呂八幡へ例のつり鐘を見に立ち寄りました。そして「八幡様には、ちょっと小さくて不似合いだ。」と倍ほどの大きな立派な鐘と、とりかえていきました。その日以来、牟呂八幡に淵がなくなり龍がいなくなった。』

④「白い龍の住む”竜ケ池”のお話」

「とよはしの民話Ⅱ」より

説話の概要は以下の通り

『日照りが続くと、すぐに水に困る村があった。幾つかの溜池はあったが十分ではなかった。溜池には、それぞれ主がおり守っていたが、この村の溜池には守り神がいなかった。村人は自分達の池にも主が住みつき、水に困ることのない様にと願っていた。そして大そう慈悲深い山の神様に頼むこととした。

桜の花が咲いて朝霧のかかる日、霧の中に七色の虹がかかり、その上を神様の行列が降りてきた。その行列に進み出て村人が訴えると、雨季が来たら天から白い龍を使わすことを約束してくれた。

六月の梅雨になり、その年は空梅雨で人々は困りました。その時、急に突風が吹き、黒雲が出て大嵐になりました。そして黒雲の中から見事な白い龍が現れ、池を目指して降り立ちました。舞い降りた龍はこの池の水が枯れそうになると、雨を呼び水を溜めて、村人を守り続けてくれました。村人は皆、感謝してこの池を”竜ケ池”と名づけ、祠をたてて大切にお祀りしました。

今は埋め立てられ、「竜ケ池公園」になっています。天に昇った白い龍のかわりに桜の木が植えられ、花びらは白い龍のうろこのよう。』

竜ケ池公園:豊橋市山田三番町 公園には桜が植えられており、春ともなれば咲き誇るようです。

3)その他

「龍にまつわる伝説」と「白鳥伝説」以外のものを紹介します。

「小便地蔵」という民話

(豊橋市立玉川小学校による「玉川のおはなし」より)

民話の概要は以下の通り。

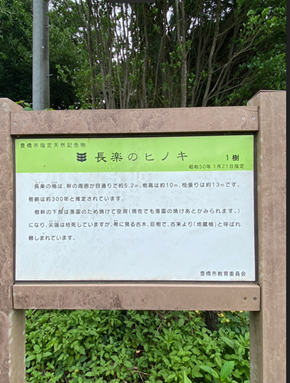

『三河の国と遠江の国の境に「本坂峠」があり、「姫街道」と呼ばる道が通っていた。この街道の途中に「長楽」という部落があり、街道から少し右手に入った道ばたに大きな「ひのき」があって、その下に「地蔵様」がまつられていた。

ある秋の日、このお地蔵様に動物や子どもたちが、草花や柿の実などをお供えしていたが、おだんごがないことに気付いた。しかし秋晴れが続いて、土が固くなかなかだんごはできません。しかも土手に大きなヘビがいて、川の水を汲みにもいけない。そこでおしっこで土を練り固めてだんごをたくさん作り、葉っぱのお皿にもって、お供えした。

このようすを信心深い村の庄屋さんが、こっそり見ていて「何たることだ、ばちがあたるぞ。」としかりとばした。さて、この日の夜庄屋さんの夢の中に、さきほどのお地蔵様が現れ、「こら、庄屋。わしがせっかく子どもたちと楽しく遊んでいるところをじゃましたな。これからは、気をつけろよ。」と言ったのです。次の朝、庄屋さんは子どもの家を一軒一軒回り、「きのうは、わしが悪かった。」とおかしを配って謝りました。

こんなことがあって、このお地蔵様のことを「小便地蔵」と呼ぶようになったそうです。』