石巻山の信仰と較べるために取り上げた三輪山の信仰は、「聖域」「太陽信仰」

「神社」「三輪山の伝説」「磐座信仰」「大神神社の神紋」の6項目です。

【聖域】

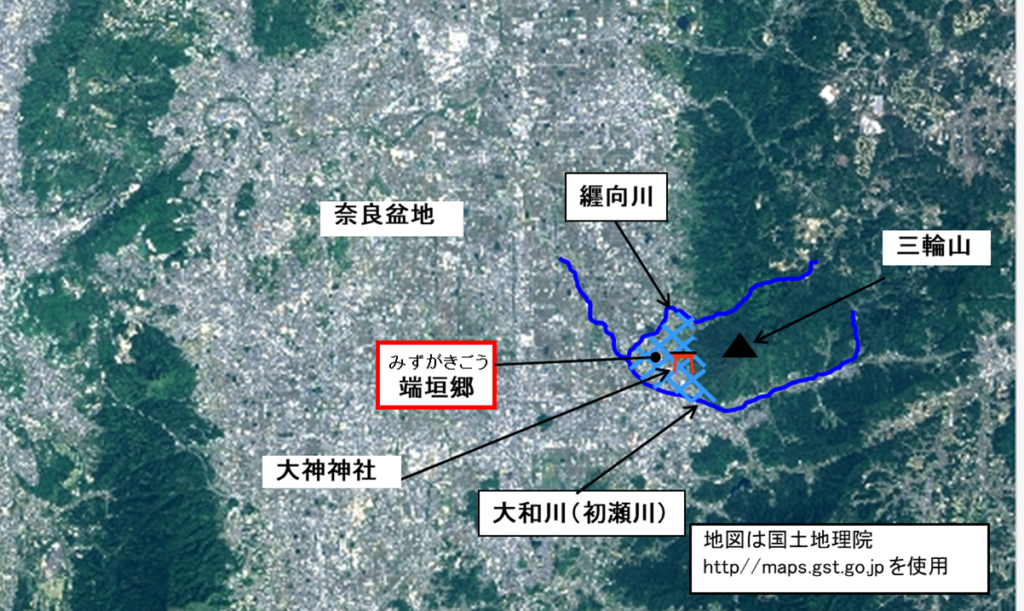

奈良の三輪山においては、和田萃「三輪山の神々」によれば『初瀬川と巻向川に挟まれて、中央に三輪山があります。南に初瀬川、北から巻向川が流れ、それらが合流して三角形の地域を形成するわけですが、この地域を古くから瑞垣郷(みずがきごう、水垣郷)とよんでおり、神聖な地域という観念があります。・・瑞垣郷の中には墓はありません。』

【太陽信仰】

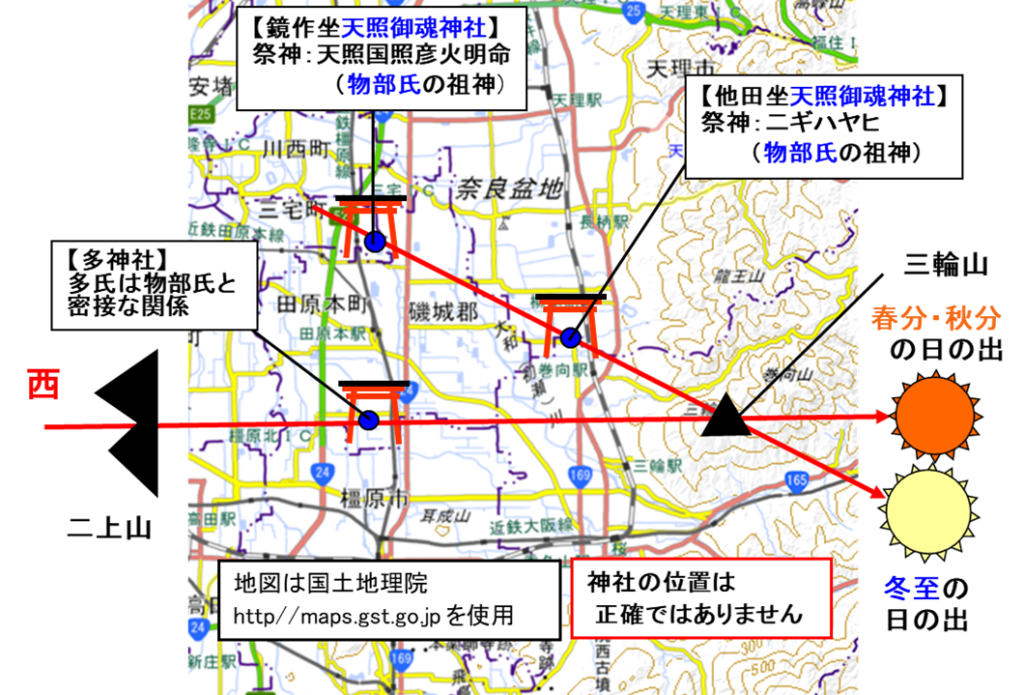

奈良の三輪山山頂の真西に、多神社が建てられており、春分と秋分の日の朝日を多神社から拝することができます。また三輪山山頂を通る東西線から北方向に約24°角度を成した線上に、鏡作坐天照御魂神社と他田坐天照御魂神社が建てられており冬至の日に山頂から昇る朝日を神社から拝することが出来ます。

この二つの神社の祭神は物部氏の祖神であり、物部氏が祖神を祀っていたと考えられます。

【三輪山の主な神社】

【蛇にまつわる伝説】

1)巳の神杉

『三輪の大物主大神の化身の白蛇が棲むことから名付けられたご神木。蛇の好物の卵が参拝者によってお供えされている』(大神神社ホームページより)

2)大物主と倭迹迹日百襲姫(やまと ととひももそひめ)命の悲劇

『大物主の妻となった倭迹迹日百襲姫命であるが、神は夜にのみ姫の元に現れ、朝には姿を消すという日が続いていた。ある夜、姫は一度姿が見たいと神に頼んだ。神は姫のたっての願いと聞き届け、翌朝に櫛の箱の中を見るとよいと告げた。しかし「その姿を見て驚いてはいけない」と釘を刺したのである。

翌朝、姫は目覚めると、言われた通り箱を開けて見た。するとそこには一匹の小蛇がいた。思わず悲鳴を上げる姫を尻目に、人の形に戻った大物主大神は真の姿を見せたことを恥じ、恨み言を述べて三輪山へ飛んで帰ってしまった。』

(日本伝承大艦 「箸墓古墳」より)

【磐座信仰】

磐座信仰とは、岩石に神が依り付き宿るとするものです。

イワクラ学会会報17号 調査報告書による「三輪山のイワクラ〔磐座)めぐり」に基づき、三輪山の周辺に点在する磐座を巡ったものです。

まずは、二の鳥居手前左側の、二つの岩が仲良く並んだ「夫婦岩」①です。

次は、拝殿の左方向に進み活日社の次にある「磐座社」②‐1、②‐2です。

素佐男神を祀る祇園社の「回り石」が③です。ここと次に巡った志貴御県坐神社は、神社の場所が分からず三輪駅近くの「三輪そうめん流し」の御主人さんに道を尋ね、教えていただき行きました。

その志貴御県坐神社にある④‐1、④‐2です。これは4つの石が並んだものですが、磐座でない可能性もあるとのことです。

なお、2つの神社を巡り終え、この店で三輪そうめんをいただきましたが、上品な味で大変おいしかったです。またこの御主人さんには、いろいろ歴史の話をしていただきました。志貴御県坐神社近くに、初めて大和朝廷を開いた第10代崇神天皇の宮があったとか、小野妹子がこのあたりから遣唐使に出発したなど、興味深いお話を聞かせていただきました。

最後は、大直禰子(おおたたねこ)を祀る若宮社の「御誕生所社の磐座」⑤‐1です。⑤‐2は若宮社です。この「調査報告書」によれば、『武一原大納言の娘に三輪明神が通われ、神の子を産んだ。ところがその母は、神の子が産れて七日目に亡くなった。神の子は悲しみのあまり泣き臥していると、三輪明神が現れて母の形見を与え、悲しみも薄れた。のちに聖徳太子が御参詣になると、その神の子は十一面観世音菩薩に生身入定されていた。』との説話があるそうです。

なお、三輪山の祭祀遺跡として、「辺津磐座」、「中津磐座」、「奥津磐座」などの巨石群が、また有名なものとして「三輪山の大物主の磐座」、ダイダラボッチに少し似た名の「ダンノダイラ磐座」があるようです。

【御神紋】

三本杉(Amebaブログより)

文字ボタンで参照された場合、ブラウザの✖をクリックして戻れます。