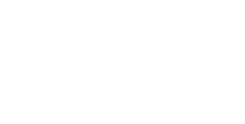

川に囲まれた地域が聖地として扱われており、三輪山では大和川と纒向川に挟まれた地域を「瑞垣郷」と呼んで、お墓などを置かなようにしているとの事です。南紀熊野本宮大社の旧社地「大斎原」も川に囲まれていました。京都の下鴨神社と上賀茂神社は、高野川と賀茂川が合流する地に神社が建てられています。

石巻山の場合、神田川と三輪川に囲まれた地域がこの聖地に相当すると考えられます。

1)聖地の領域

神田川と三輪川に囲まれた地域が聖地です。三輪川は現在では、石巻山からの雨水を貯めた「三ツ口池」から流れ出て、金田、神ケ谷の地域を流れています。

神田川については、嵩山の山奥から流れ出し、嵩山、長楽、高井、神ケ谷の地域を流れています。つまりこの二つの川に囲まれ、あたかも水に囲まれた海にある「蓬莱山」と見立てられた石巻山を中心とした領域が聖地です。

田村厚司「穂国八名郡の古代史物語」によれば

『石巻山周辺の美和郷(現在の石巻町)は古墳の密集地で、無数の古墳が築造されている。一般的に古墳は殆どが段丘上や山麓或いは山頂に築造され、被葬者の権威を示しているようであるが、石巻地域の古墳も例外ではない。しかしながら石巻山に関しては此の山の山麓(石巻山を中心に三輪川と神田川に挟まれた三角地帯)には古墳は見当たらず、古墳の研究者の言によれば、恐らく古代より石巻山は霊峰としてあがめられ、この三角地帯での古墳の築造を避けたと思われるとしている。』

2)東頭神社

東頭神社は、石巻神社、箆矢神社と並び主要な三神社のひとつです。しかし三輪川は東頭神社の北側を流れ、神田川と三輪川に挟まれていません。しかしながら現地に行くとよく分るのですが、水路が東頭神社の南側を流れており、やはりこの神社は川に囲まれた「聖地」に建っているという扱いである事が分ります。

文字ボタンで参照された場合、ブラウザの✖をクリックして戻れます。