磐座信仰(岩石信仰)とは、岩石に神が依り付き宿るとするもので、神が降臨した石が神聖視され信仰の対象になったというものです。

石巻山の場合、磐座(岩石)信仰という言葉から受ける印象からすると、もう少し庶民的で、神の使いの白蛇・ダイダラボッチ・天狗といった、人間よりやや神に近い存在のものが登場する民話と関連付けられています。

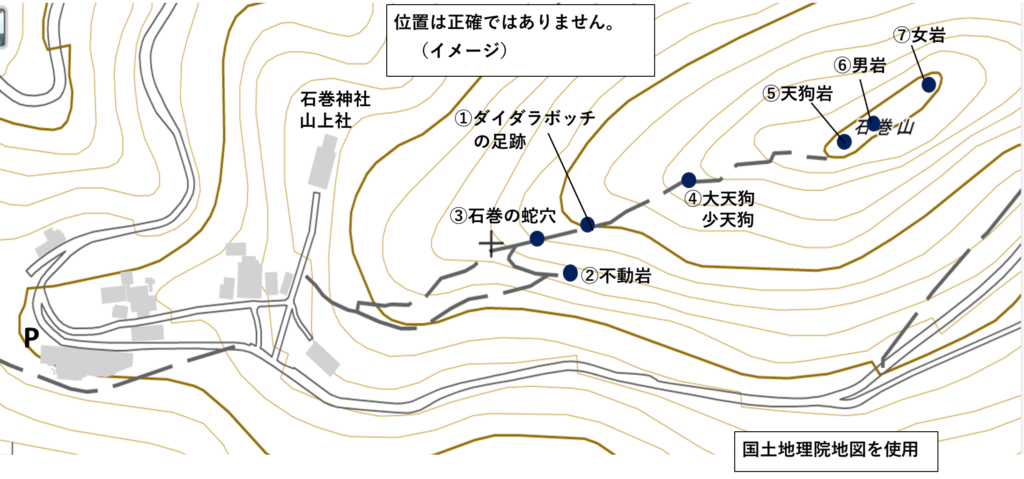

①の写真は「ダイダラボッチの足跡」という岩です。これは、ダイダラボッチが石巻山と本宮山に足をかけて小便をした時の足跡という説明ですが、実際には石灰岩塊の水蝕によるものだとの事です。

ダイダラボッチは、石巻山のそのまた奥に住み、時々村に下りてきて神社の鳥居を抜いたり、田植えの済んだ田に大きな岩を投げ込んだり、豊川の堤防を壊して村中水浸しにするなど、悪さをする大男です。

②は「不動岩」です。岩の下に不動堂が建つために付いた名前だと思いますが、岩の大きさに驚きます。説話の中では、「不動さまの近くで神の使いの蛇に会った」「不動さまの上の風穴に、神様のお使いの大蛇が住む」という間接的なかたちで語られます。

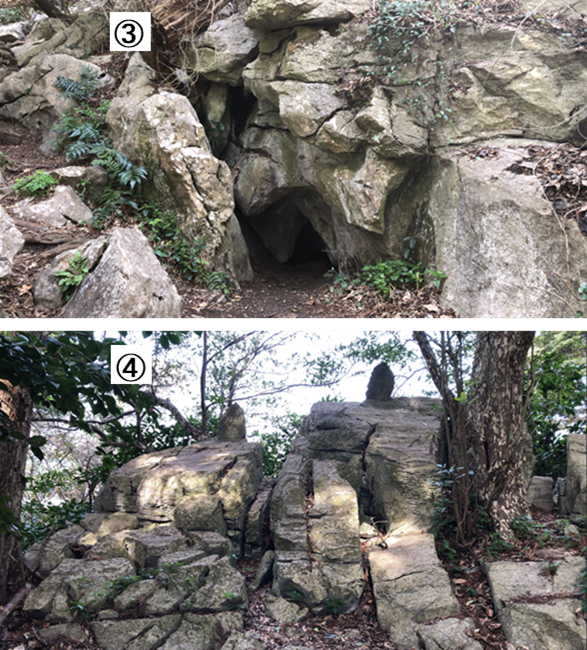

③は「石巻の蛇穴」です。説話の内容は「蛇にまつわる伝説」を参照お願いします。「蛇にまつわる伝説」を参照するためには、最後にあるボタンをクリックして下さい。

④は「天狗岩」で、右側が「大天狗」、左側が「少天狗」です。 岩の上に名前を刻んだ石碑が立てられています。 また石巻山山頂にも「天狗岩」があり、⑤がそのものです。

「玉川のおはなし」によれば、天狗は鼻が高く、ほお骨がでっぱった怖い顔で手にはうちわのようなものを持ち、背中には蓑をかけ、足には一枚歯の高げたをはいています。 てんぐたちは、人間のそばにやってきては、「かくれみの」で身をかくし、姿がみえないことをいいことに、お百姓さんが、せっかくまいた農作物の種をほじくりだしたりするそうです。

また、お茶屋橋の茶店でおいしそうなおだんごを食べている、たいそう美しいお姫さまをさらったりもしたそうで、⑦が「女岩」で「ひめ岩」とも呼び、そのさらわれたお姫さまの「かくれ宿」であったとも、「一休み」の場所であったともいわれているそうです。 ⑥は「男岩」です。

文字ボタンで参照された場合、ブラウザの✖をクリックして戻れます。